「母乳もミルクも両方あげたい。でも順番やタイミング、量ってどうしたらいいの?」

初めての混合育児では、誰もが一度は戸惑うもの。とくに「ミルクの後に母乳をあげてもいいの?」「意味あるのかな?」と悩んでいるママやパパも多いのではないでしょうか。

赤ちゃんの飲みっぷりや機嫌を見ながらの授乳は、毎日が手探りですよね。

この記事では、ミルクの後に母乳をあげる育児スタイルについて、そのメリットや注意点、上手な進め方をわかりやすくご紹介します。

実際のママたちの体験談や、助産師さんからのアドバイスも交えながら、あなたに合った方法が見つかるようにお手伝いします。

「これでよかったんだ」と安心できるヒントがきっと見つかりますよ。

【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】

初回限定キャンペーンでお得にGETできる!

(画像引用:モグモ公式サイト)

「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」

「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」

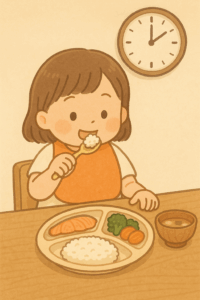

そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。

モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。

- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ

- 献立に悩む時間がなくなる

- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る

「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。

家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!

mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()

混合育児でミルクの後に母乳をあげる場合の方法は?

「ミルクを先にあげた後に、母乳もあげていいのかな?」「赤ちゃんはもうお腹いっぱいじゃない?」

そんなふうに、混合育児をしていると授乳の順番やタイミングに迷ってしまうことがありますよね。

実は、ミルクの後に母乳をあげるという方法も、赤ちゃんの栄養や母乳の維持のために有効なスタイルのひとつなんです。

特に、「母乳の分泌量が少ない」「ミルクをメインにしているけど、母乳も少しでもあげたい」というママにとって、この方法は実践しやすい選択肢と言えます。

まず押さえておきたいのは、ミルクの後でも赤ちゃんはおっぱいを吸ってくれるということ。

赤ちゃんにとっておっぱいは、単なる「食事」ではなく、ママとのつながりや安心を感じられる特別な時間。

お腹がある程度満たされていたとしても、吸いつくことでリラックスできたり、ほんの少し残っているお腹の空き具合を満たしたりする役割もあります。

方法としては、まず最初にミルクを通常通りの量で与えます。

そして、赤ちゃんが少し落ち着いたタイミングで、母乳を含ませてあげるのが基本。

あくまで「食後のデザート」や「おやすみ前の安心タイム」といった位置づけにすると、無理なく続けやすくなります。

また、赤ちゃんがおっぱいを吸ってくれることで、乳頭刺激による母乳分泌の促進も期待できます。

これは、母乳育児を続けたいママにとって大きなメリットですよね。

ただし、赤ちゃんの様子には十分に注意を払いましょう。

ミルクの後で機嫌がよく、眠そうにしていれば無理に母乳をあげなくてもOK。

逆に、おっぱいを欲しがるようなしぐさ(手を口に持っていく、口をパクパクするなど)が見られる場合は、迷わずおっぱいを含ませてあげましょう。

また、ミルクを先にあげることで赤ちゃんの空腹がある程度満たされ、落ち着いて母乳に取り組めるというメリットもあります。

特に母乳の出が少ないママは、「空腹で泣き叫ぶ赤ちゃんに母乳を吸わせる」ことがストレスになりやすいので、この順番での授乳は精神的にも負担が軽くなる傾向があります。

一方で、ミルクで満腹になりすぎると、赤ちゃんが母乳を飲まなくなることもあります。

そうならないためには、ミルクをやや少なめにして様子を見るのもひとつの工夫です。

たとえば、普段140mlあげているところを120mlにして、足りなそうであればそのあとに母乳を含ませてみる、というふうに調整してみましょう。

そして、ママ自身の気持ちもとても大切です。

「せっかく母乳をあげてるのに、全然吸ってくれない」「もうミルクだけにしちゃったほうがいいのかな」と悩むこともあるかもしれません。

でも、それはあなただけではありません。

混合育児は、それぞれの家庭や赤ちゃんに合わせて柔軟にやり方を変えていける育児スタイルです。

「こうしなきゃいけない」という正解はありません。

ミルクの後に母乳をあげることで得られるのは、栄養や母乳分泌の維持だけではありません。

ママと赤ちゃんの絆を深める、穏やかな時間でもあるのです。

焦らず、無理せず、赤ちゃんの表情や反応を見ながら、「ちょうどよい方法」を一緒に見つけていきましょう。

混合育児でミルクの後に母乳をあげてる人の知恵袋などの意見は?

「ミルクのあとに母乳をあげても意味あるの?」「赤ちゃん、もう満腹なのに吸ってくれるかな?」――

これは混合育児をしている多くのママたちが一度は感じる悩みです。

実際、Yahoo!知恵袋やママ向け掲示板などでは、同じような疑問を持つママたちの声がたくさん見られます。

たとえば、あるママは「完母を目指していたけど母乳の出が安定しないため、先にミルクをあげてから母乳も試しに吸わせてみている」と話していました。

赤ちゃんが満腹のはずでも、おっぱいに吸いついてくれるだけでも母乳の刺激になるから、とても意味があると思うと前向きに捉えている様子が印象的です。

一方で、「ミルクで満腹になった赤ちゃんが母乳を嫌がって泣いてしまう」という悩みもよく聞かれます。

その場合、「ミルクの量を少しだけ減らして、その後に母乳をあげてみたら、うまくいった」という体験談も多く見られました。

あえて満腹にさせすぎないことで、母乳にも関心をもってくれるようになるというアイデアですね。

中には「母乳を飲んでほしいから、最初に母乳→あとでミルクにしてたけど、ギャン泣きされて心が折れた」と話すママも。

そんなときに「先にミルクをあげて落ち着かせたあと、母乳でリラックスタイムにしたらお互いにラクになった」といった経験を持つ方も多く、「順番を変えるだけで気持ちが楽になった」という声がとても目立ちます。

また、ミルク後に母乳を与える目的として「母乳をやめたくないから、少しでも吸ってもらいたい」「乳腺の詰まり予防になるって聞いたから」などの理由もありました。

吸ってくれる時間は短くても、乳首への刺激が続くことで母乳の分泌を維持できる可能性があるという点で、この方法を選んでいる方が多いようです。

さらに、「夜の寝かしつけ前はミルク+母乳の流れがうまくいく」との意見も。

ミルクでお腹を満たしたあとに、母乳でスキンシップをとることで赤ちゃんが安心して眠ってくれる、というパターンも好評です。

中には、「おっぱいを吸いながら寝落ちしてくれるのが至福の時間」と語るママの声もありました。

ただし注意点として、「母乳を吸ってくれない=嫌われたと思って落ち込まないで」というアドバイスも多く見られました。

ママの体調や赤ちゃんの成長によって飲み方が変わるのは当然で、吸わない時期があっても落ち込まずに様子を見ることが大事と、経験者たちは口をそろえて言います。

実際の知恵袋投稿にはこのような温かい意見もありました:

「私も最初は“順番が逆でいいの?”と不安でした。

でも、助産師さんに“ママと赤ちゃんが心地よい方法がベスト”って言われて救われました。

今では、ミルクのあとにゆる~くおっぱいタイム。

赤ちゃんがにこっと笑いながら吸ってくれると、今日も頑張ってよかったって思えます。」

このように、混合育児のスタイルは本当に人それぞれ。

「ミルクの後に母乳をあげる」方法も、その子のペースやママの気持ちに合わせてうまく使えば、負担の少ない授乳方法になり得ます。

大切なのは、「ちゃんとやらなきゃ」と気負わずに、親子にとって心地よいリズムを見つけること。

そして、うまくいかない日があっても、それは育児の一部だと受け入れていくこと。

知恵袋のような場で、他のママの悩みや工夫を見て「自分だけじゃないんだ」と思えることが、心の支えになることもあります。

混合育児でミルクの後に母乳をあげる場合の間隔はどれくらい?

混合育児をしていると、「ミルクを飲んだあと、どれくらい時間を空けて母乳をあげればいいんだろう?」と迷ってしまうことがありますよね。

特に、母乳とミルクをうまくバランスよく与えたいママにとっては、授乳の間隔はとても気になるポイントです。

まず結論から言うと、ミルクの後すぐに母乳をあげても問題はありません。

実際に「ミルクでお腹がある程度満たされた状態の赤ちゃんに、安心材料としておっぱいを吸わせている」というママも多くいます。

赤ちゃんは、お腹がいっぱいでもママのおっぱいを吸うことで心が落ち着いたり、眠りやすくなったりします。

特に新生児期や月齢の低い時期は、赤ちゃんにとっておっぱいを吸うことが「栄養をとる」だけでなく、「ママとのつながりを感じる」行為。

ですので、ミルクの後すぐに母乳をあげても、それは“おやつ”や“スキンシップ”のような役割を果たしてくれるのです。

では、「間隔を空けたほうがいい場面」ってあるのでしょうか?

実は、赤ちゃんがミルクをしっかり飲んで明らかに満腹で機嫌が良さそうなときは、無理にすぐおっぱいを含ませる必要はありません。

無理に吸わせようとすると、赤ちゃんが嫌がったり、吐き戻しの原因になったりすることもあるからです。

こうした場合は、30分〜1時間ほど時間をおいて赤ちゃんがまた口を動かすような仕草(口をちゅぱちゅぱしたり、手を口元に持っていったり)を見せたときに母乳をあげてみるとよいでしょう。

そうすれば、無理なく自然な流れで母乳も取り入れられます。

また、月齢によっても間隔の感じ方が変わってきます。

-

新生児(生後0〜1ヶ月):1日の授乳回数も多く、まだ満腹感や空腹感の調整が未熟。→ ミルクのあとにすぐ母乳をあげてもOK

-

生後2〜3ヶ月頃:生活リズムが少し整いはじめる。→ ミルク後の母乳は赤ちゃんの欲しがるサインを見て、間隔を10〜30分程度空けて調整

-

生後4ヶ月以降:授乳間隔があいてくる時期。→ ミルクでしっかり満たされることが多いため、母乳は寝かしつけ時や安心材料としてのタイミングで

また、母乳分泌を促す目的で「赤ちゃんが欲しがらなくても、ミルクの後に毎回ちょっとだけ吸ってもらってる」というママの声もあります。

その場合も、間隔をあまり意識せず、ミルクの直後に軽く含ませるだけでもOK。赤ちゃんに負担がなければ、それだけでも母乳への刺激になります。

一方で、「吐き戻しが多い」「胃が小さくてたくさん飲めない赤ちゃん」などの場合は、ミルクと母乳の間隔を15〜30分以上空けるほうが安心です。

消化の時間を少し取ってから母乳をあげたほうが、赤ちゃんにとっても楽だからです。

そして、何より大切なのは「ママと赤ちゃんがリラックスして授乳できるタイミング」を優先すること。

知恵袋などでも、「スケジュール通りにあげなきゃと焦っていたけど、赤ちゃんのペースを優先したら授乳が楽になった」という声が多くあります。

「今この子はおっぱいを欲しがってるかな?」「気持ちよく吸えてるかな?」という“赤ちゃんのサイン”を感じながら調整することが、混合育児の中ではとても大切なんですね。

|

項目 |

ミルクの後に母乳をあげるタイミング |

|---|---|

|

すぐにあげていい? |

基本的にはOK(赤ちゃんが欲しがっていれば) |

|

空けたほうがいい場合 |

満腹・機嫌がいい・吐き戻ししやすいときなど |

|

目安の間隔 |

0〜30分程度。赤ちゃんの様子で判断 |

|

母乳目的 |

栄養補助・スキンシップ・母乳維持の刺激 |

無理に時間で決めすぎず、「今この子にとって心地よい授乳の形は何か?」を見つけていくのが、混合育児のいちばんのポイントです。

ママ自身が気負いすぎず、赤ちゃんと一緒に試行錯誤しながら過ごす毎日が、きっと親子の絆を深めてくれるはずですよ。

混合育児でミルクの後に赤ちゃんが泣く場合の対処法は?

「ちゃんとミルクをあげたのに、なんでまだ泣くの…?」

混合育児をしていると、こんなふうに不安になったり戸惑ったりすること、ありますよね。

ミルクをしっかり飲んでくれたはずなのに、その後すぐに泣いてしまうと「足りなかったのかな?」「もっとあげるべき?」と、ママの心も揺れてしまいます。

でも、ミルクの後に赤ちゃんが泣く理由は、必ずしも「お腹がすいているから」だけではありません。

赤ちゃんの泣きにはさまざまなサインが隠れています。

ここでは、よくある原因とその対処法を、実際のママたちの声や体験談も交えてご紹介します。

最もよくある原因のひとつは、単純にミルクの量が赤ちゃんにとって足りなかったパターンです。

月齢によって必要な量は変わりますし、飲みムラもあるので、「昨日と同じ量なのに足りない」ということも珍しくありません。

【対処法】

- 少し間をあけて、母乳を含ませてみる

- 赤ちゃんの体重増加や便の状態を確認しつつ、ミルク量の見直しを検討する

とはいえ、「飲みすぎによる吐き戻し」も心配な時期。様子を見ながら慎重に対応しましょう。

ミルクを飲んだ後に泣く場合、お腹に空気がたまって苦しくなっていることも多いです。

特に哺乳瓶で勢いよく飲んだ赤ちゃんは、知らず知らずのうちに空気を飲み込んでいます。

【対処法】

- しっかり縦抱きでゲップを促す

- 5分〜10分程度抱っこしながらトントンして様子を見る

- それでも出ないときは、無理せず寝かせてあげてもOK(泣いてスッキリすることも)

赤ちゃんにとって、ママのおっぱいは「栄養」だけでなく「心のよりどころ」。

とくに新生児期〜3ヶ月頃までは、不安を感じるときにおっぱいを欲しがることがよくあります。

【対処法】

- ミルクの後に母乳を少し含ませてあげる

- おしゃぶりを使う(合う子に限られます)

- 抱っこやゆらゆらなど、スキンシップで安心させる

泣いているのが「心の不安」からくるものであれば、たとえ母乳の出が少なくても“吸わせるだけ”で気持ちが落ち着くことがあります。

授乳後は眠くなるタイミングでもありますが、オムツが汚れていたり、暑すぎたり寒すぎたりすると眠れずに泣いてしまうことも。

ミルクを飲んだ後の赤ちゃんはとても繊細。体のちょっとした不快が大きなぐずりにつながることもあります。

【対処法】

- オムツのチェック

- 室温や湿度、赤ちゃんの服装を見直す

- 眠そうなサインがあれば、寝かしつけに入る

赤ちゃんの「眠たいのに眠れない」状態は、大人でいうと「疲れてるのにソファで寝つけない」くらいのイライラに近いもの。

抱っこしてトントン、音楽をかけるなど工夫してあげましょう。

意外に多いのがこのパターン。特にミルクは母乳に比べて消化に時間がかかるため、「勢いよく飲んだ後に気持ち悪くなって泣く」ことがあります。

吐き戻しやげっぷを伴うことも。

【対処法】

- 無理に追加の授乳をしない

- 縦抱きでしばらく様子を見る

- 体を丸める姿勢で抱っこすると楽になることも

泣く=お腹がすいてる、とは限らないので、無理にミルクや母乳を足さず、まずは赤ちゃんの体の状態を観察してあげてください。

|

原因 |

対処法 |

|---|---|

|

ミルクが足りない |

母乳を足す、ミルク量見直し |

|

ゲップが出ない |

縦抱き・トントンで空気を出す |

|

心の安心がほしい |

母乳を含ませる、スキンシップ |

|

オムツや環境が不快 |

オムツ替え、温度調整 |

|

飲みすぎて苦しい |

抱っこで様子見、追加授乳は控える |

混合育児は、正解が一つではありません。だからこそ、ママが「何が原因かも分からない…」と悩んでしまうのも自然なこと。

でも、赤ちゃんが泣いているのは“何かを伝えたい”というサインです。焦らず、ひとつひとつ試してみてください。

「また泣いちゃった…」と落ち込む必要はありません。

むしろ、それだけ赤ちゃんと向き合っている証拠です。ママは十分がんばっていますよ。

あなたのやり方が、あなたと赤ちゃんにとっての正解になりますように。

(画像引用:モグモ公式サイト)

「今日のごはん、どうしよう…」

仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?

そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。

1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。

✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!

✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎

✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える

「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。

毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?

mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ

をタップ

コメント